Antike im modernen Stadtbild. Inszenierungsstrategien für antike Skulpturen am Beispiel von Dresden

Modul 15-01-0332-se

CP 3

Lehrende: Dr. Natalia Toma.

Kick-Off Veranstaltung 16. Juni (15:30–19:00 Uhr)

Ort und Zeit:

Workshop

Freitag, 27. Juni, 9:00–18.00 Uhr

Exkursion nach Dresden

Samstag, 28. Juni, in Dresden (ab 14 Uhr)

Sonntag, 29. Juni (10–14 Uhr)

Antike Dekorelemente und Motive durchziehen das moderne Stadtbild und zeugen von einem fortwährenden Rekurs auf die klassische Antike. Dabei geht es nicht nur um ornamentale Übernahmen – figürlicher Schmuck in Architektur und Stadtraum vermittelt auch Narrative über Gedächtnis, kulturelle Kontinuität und Repräsentation.

Die Lehrveranstaltung konzentriert sich auf das Fallbeispiel Dresden, dessen Stadtbild als architektonische Kulisse für die Inszenierung antiker Skulpturen dient. Die Betrachtung beschränkt sich dabei auf Werke der Dresdner Skulpturensammlung.

Anhand von sechs Bauwerken aus verschiedenen Kunstepochen – Semperoper, Dresdner Hauptbahnhof, Zwinger, Landhaus, Albertinum und Japanisches Palais – werden unterschiedliche Formen der Rezeption und Aneignung antiker Kunst untersucht. Diese Gebäude, die den Dresdner Barock, Klassizismus, Neorenaissance und Historismus repräsentieren, veranschaulichen historische Strategien der Inszenierung antiker Skulpturen im urbanen Raum.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dresdner Antikensammlung, in der Meisterwerke antiker Kunst im Rahmen fachkundiger Führungen präsentiert und gemeinsam diskutiert werden.

Die Hauptaufgabe der LV besteht darin, von den Teilnehmer:innen ausgewählte Skulpturen der Dresdner Sammlung in das Stadtbild zu integrieren und sie im architektonischen Kontext der behandelten Bauten gestalterisch zu inszenieren. Dabei sind unterschiedliche Herangehensweisen möglich:

• Konventionelle Ansätze, etwa durch die Neugestaltung einer Fassade mit der Ergänzung antiker Skulpturen.

• Innovative Konzepte, beispielsweise der Einsatz neuer Technologien wie Augmented Reality zur virtuellen Ergänzung fehlender Skulpturen oder interaktive Installationen, die antike Kunst mit dem modernen Stadtraum verbinden.

Ablauf: In der Einführung (16. Juni; 15:30–19:00 Uhr) werden die einzelnen Themen vorgestellt und an Vierergruppen verteilt, die in der Zeit bis zum Workshop (27. Juni, 9:00-18.00 Uhr) durch eigene Recherchen und Literaturempfehlungen zu detaillierten Skripten für die Exkursion ausgearbeitet werden. Der Workshop beginnt mit einer kurzen Präsentation der Themen durch jede Gruppe, gefolgt von einem längeren Block, der sich mit den Inhalten der einzelnen Skripte auseinandersetzt, die unter Anleitung der Lehrkraft ggfls. ergänzt und optimiert werden.

Die Exkursion beginnt am Samstag, 28. Juni, in Dresden (Treffpunkt Semperoper 14 Uhr) mit einer Stadterkundung, gefolgt von einem Besuch der Antikensammlung einschließlich der Abgusssammlung am Vormittag des 29. Juni (10 Uhr bis 14 Uhr).

Abgabe: Die Abgabe erfolgt als Gruppenleistung in grafischer oder digitaler Form, aber auch die Referate und das jeweilige Skript zur Exkursion gehen in die Bewertung der Einzelleistung ein. n.b. Die einzelnen Themen, die als Grundlage für die Gruppenleistung dienen, werden in einzelne Unterthemen aufgeteilt, so dass jeder Teilnehmer selbstständig ein Skript schreibt.

Abgabefrist: 21. September 2025 (über Moodle)

Heiligtümer und Kultlandschaften im antiken Griechenland

Modul 15-01-0432-se

CP 3

Lehrende: Dr. Anna-Lena Krüger

Ort und Zeit: montags, 16–18 Uhr

Einführungsveranstaltung: Montag, 05.05.2025

In der archäologisch-historischen Forschung werden antike Heiligtümer nicht nur als Orte der Götterverehrung, sondern auch als soziale, wirtschaftliche und kulturelle Hubs verstanden. Kult, Religion und Ritual bilden auf unterschiedlichen Ebenen einen wichtigen Bestandteil des antiken Alltags, strukturieren aber auch Momente des Besonderen.

Im Zentrum des Seminars stehen Kultorte, Heiligtümer und Kultlandschaften im antiken Griechenland (prähistorische Zeit bis römische Kaiserzeit) und die grundsätzliche Frage, was ein Heiligtum eigentlich ausmacht. Heiligtümer wurden an ganz unterschiedlichen Orten errichtet und in unterschiedlicher Weise gestaltet und genutzt. Das Spektrum reicht von kleinen Schreinen bis hin zu monumentalen Heiligtumskomplexen von überregionaler Bedeutung (z.B. Delphi oder Olympia), die mit großen Tempeln und Altären, zahlreichen Weihgeschenken und verschiedenen anderen Bauten ausgestattet waren. Kultorte mussten aber nicht zwangsläufig durch aufwändige Architektur als Orte religiöser Praktiken gekennzeichnet werden, denn auch Höhlen, Quellen und andere Naturmale sind als Kultplätze belegt. Kultlandschaften lassen sich durch die Zusammenschau von Heiligtümern, Kultplätzen und anderen Zeugnissen wie z.B. Inschriften rekonstruieren und können z.B. Aufschluss über soziale, wirtschaftliche und religiöse Netzwerke geben.

Um sich antiken Heiligtümern und der oben aufgeworfenen Frage aus archäologischer Perspektive zu nähern, setzen sich die Studierenden in unterschiedlichen Lernformen mit ausgewählten Heiligtümer, Kultstätten und Kultlandschaften in Griechenland auseinander. Darüber hinaus vermittelt das Seminar grundlegende Fertigkeiten des archäologischen Arbeitens und führt in die zentralen Gattungen der griechischen Archäologie ein.

Den Tod auf der Schippe – Tod und Sterben aus archäologischer Perspektive

Modul 15-01-0432-se

CP 3

Lehrende: Dr. Anna-Lena Krüger

Einführungsveranstaltung: Montag, 05.05.2025

Blockveranstaltung 29.–30.07.25

Im Fokus des Blockseminars stehen römische Nekropolen und das antike Bestattungswesen. Die Analyse von Nekropolen, Gräbern und Grabbeigaben, Bestattungspraktiken ermöglicht uns teilweise detaillierte Einblicke in vergangene Gesellschaften. Anhand der Nekropolen einer Stadt können verschiedene Fragestellungen untersucht werden: Wie war das Verhältnis zwischen Stadt und Begräbnisstätten organisiert? Welche sozialen Gruppen sind vertreten, und wie drücken sich Status und Zugehörigkeit in den Gräbern aus? Wie wandelten sich Bestattungsformen im Laufe der Zeit, und was sagt dies über religiöse oder gesellschaftliche Veränderungen aus? Welche Rituale wurden am Grab vollzogen? Darüber hinaus lassen sich auch infrastrukturelle und wirtschaftliche Aspekte erforschen, etwa die Produktion von Grabmonumenten oder die sekundäre Nutzung von Bestattungsarealen.

Das Seminar untersucht anhand ausgewählter Beispiele die Geschichte und Entwicklung sowie die räumliche, soziale und politische Organisation von „funerary spaces“. Es nimmt sowohl die bestatteten Personen als auch die Gräber und Grabbauten in den Blick und fragt nach der Rekonstruktion von Bestattungspraktiken.

Das Seminar führt in ein zentrales Thema der Klassischen Archäologie ein und vermittelt grundlegende Kenntnisse zu römischen Nekropolen und Bestattungspraktiken. Die Studierenden setzen sich in unterschiedlichen Lernformaten selbstständig mit archäologischen Befunden auseinander und erwerben grundlegende Kenntnisse des archäologischen Arbeitens.

Bauen und Ökologie: Materialressourcen im Ausbau des antiken Olympia (Griechenland)

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Ort und Zeit: Blockveranstaltung

R110

Di, 22. Apr. 2025 13:30 15:30

Di, 29. Apr. 2025 12:00 14:00

Fr, 4. Jul. 2025 08:00 17:00

In der allgemeinen Wahrnehmung von Bauwerken spielt der Gestaltungsgedanke eine große Rolle. Verschiebt sich der Blickwinkel in Richtung Ressourcen, ergeben sich weitere vielfältige Perspektiven auf das Bauen.

So können anhand der verwendeten Rohstoffe organisatorische, ökonomische und ökologische Aspekte untersucht werden. Beispielsweise lässt die Verwendung von lokalem oder importiertem Material Rückschlüsse auf die Transportorganisation und den Arbeitsaufwand zu.

Es können Fragen nach der Arbeitsorganisation, dem verwendeten Material, dem zeitlichen und finanziellen Aufwand gestellt werden. Beispielsweise erfordert die Herstellung von Ziegeldächern eine Vielzahl von Arbeitsschritten, bei denen verschiedene Handwerker, Werkzeuge und Materialien zum Einsatz kommen.

Nicht nur die unmittelbar für den Bau benötigten Materialien gehören in die Betrachtung der materiellen Ressourcen beim Bauen, sondern auch indirekte Ressourcen, wie z.B. Gerüste, sind Bestandteile des Bauprozesses.

Aus ökologischer Sicht stellt sich z.B. die Frage, wie viele natürliche Ressourcen verbaut wurden und ob es sich dabei um regenerative oder nicht-regenerative Ressourcen handelt.

Im Seminar werden Bauen und Ökologie am Beispiel des antiken Heiligtums von Olympia untersucht.

Basiskurs Architekturgeschichte

Modul 312

CP: 2+1

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Clemens Brünenberg; M. A. Christina Clausen; Dr. Meinrad von Engelberg; Prof. Dr. phil. Franziska Lang; Prof. Dr. phil. Christiane Salge; Dr. Oliver Sukrow

Ort und Zeit: dienstags, 1.5 h im Zeitraum von 09:00-12:00 Uhr (je nach Gruppenzuteilung).

Einführungsveranstaltung: Dienstag, 15.10.2024.

Das einsemestrige Modul zur Einführung in die (als westlich-europäisch kanonisierte) Architekturgeschichte gibt anhand ausgewählter Beispielbauten einen ersten Einblick in die Stil- und Epochengeschichte sowie unterschiedliche Bautypen und Bauaufgaben von der Antike bis in die Gegenwart. Im Zentrum steht die eigenständige Erarbeitung eines Kurzreferats, in dem das vorgestellte Bauwerk beschrieben und mithilfe von Vergleichsbauten in den Kontext der europäischen Architekturgeschichte eingeordnet wird. Neben einem Grundwortschatz architekturhistorischer Termini sowie deren Anwendung werden dabei die Recherche von themenspezifischer Literatur und der wissenschaftliche Umgang mit Informationen eingeübt. In einer Prüfung am Semesterende werden die im Kurs erarbeiteten Kenntnisse überprüft.

Vorlesung Historische Grundlagen – Antike: ruins&beyond!

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang, PD Dr.-Ing. Helge Svenshon

Ort und Zeit: montags, 09:50 – 11:30 Uhr

Die Architektur der Antike hat ihre Strahlkraft nie verloren. Selbst heute zeigen viele moderne Bauten, dass der:die Architekt:in auf antike Vorbilder zurückgriff, sich von ihnen inspirieren ließ. Wie aber nun sehen die Originale aus? Welche Entwicklung lässt sich nachzeichnen? Welche Erfindungen gab es? Diese und viele weitere Aspekte der antiken Architektur- und Stadtbaugeschichte werden in der Vorlesung behandelt. Dabei wird mit Hilfe des digitalen Tools „Ruins and beyond“ (https://ruinsandbeyond.architektur.tu-darmstadt.de/start/) ein systematischer Überblick über die Entwicklung der Architektur- und Siedlungsgeschichte der griechisch-römischen Antike (ca. 1000 v. bis 500 n. Chr.) gegeben.

Die Vorlesung Architektur und Städtebau der Antike steht nun in einem zeitgemäßen Format digital zur Verfügung. Die Webanwendung zur Vorlseung bietet den Studierenden die Möglichkeit, alle zur Verfügung gestellten Materialien individuell zu kombinieren und den Lehrstoff damit selbstbestimmt erarbeiten zu können. Die Vorlesungen, die einen chronologischen Überblick über den Wandel der Architektur in der Antike geben, werden als ca. 15-minütige Videoclips präsentiert und durch einen umfassenden Bauwerkskatalog uund eine Zeitachse ergänzt. Alle Informationen sind inhaltlich miteinander vernetzt.

Alle Informationen zur Einführungsveranstaltung, Terminen etc. werden auf moodle bekannt gegeben.

Kurssprache: Deutsch

WASA: Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben im Architekturstudium

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Kick-Off:28. Oktober, 17:30-18:00 (online)

Wesentlicher Bestandteil eines universitären Architekturstudiums ist das Verfassen von wissenschaftlichen Hausarbeiten. Um das hierfür notwendige Handwerk zu erlernen, wird in diesem einführenden Kurs ein Überblick zu den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens angeboten. An insgesamt 6 Terminen werden die Schwerpunkte „Recherchieren“, „Literatur bewerten“, „Argumentieren“, „Zitieren“ und „Schreiben“ behandeln.

Der digitale Kurs beginnt am 28.10.2024.

Der Kurs ist eine Pflichtübung für Studierende. In der neuen Studienordnung 2022 ist er verpflichtender Teil des Basiskurses, in der alten Studienordnung 2013 eine Übung zu den Epochenseminaren der Fachgruppe A.

Die Informationen zum online-Kurs werden auf moodle bekannt gegeben.

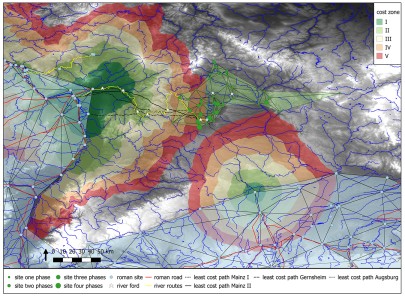

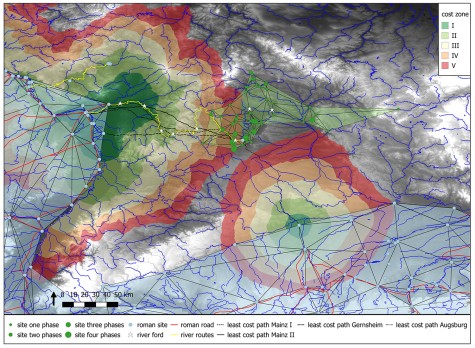

Mapping an Ancient Landscape: Eine Einführung in QGIS und die Integration georeferenzierter Karten in Websites

Modul 15-01-0332-se

CP 3

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Kick-Off Veranstaltung 21.10.24 (18:00 – 19:30 Uhr).

Ort und Zeit:

Blockveranstaltungen 10:00 – 18:00 Uhr:

03.03.2025 (Montag)

04.03.2025 (Dienstag)

10.03.2025 (Montag)

Diese Lehrveranstaltung bietet eine faszinierende Reise durch die Kartierung und Erforschung antiker Landschaften. Durch die Nutzung moderner Technologien wie QGIS lernen die Teilnehmer*innen, wie sie analoges Kartenmaterial digitalisieren und georeferenzieren können. Dieser Prozess ermöglicht es, Karten präzise auf moderne geografische Koordinaten abzubilden und somit wertvolle Grabungs- und Forschungsinformationen zu bewahren und zugänglich zu machen.

Die Lehrveranstaltung beginnt mit einer Einführung in QGIS, einer führenden Open-Source-GIS-Software, die weltweit von Archäolog:innen, Geograf:innen und Wissenschaftler:innen eingesetzt wird. Die Teilnehmer:innen werden Schritt für Schritt durch die Grundlagen der Kartenerstellung und Datenmanipulation geführt, einschließlich der Integration von georeferenzierten Bildern und historischen Karten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Implementierung dieser georeferenzierten Karten in Websites. Die Teilnehmer:innen lernen, wie sie QGIS Server und andere Tools nutzen können, um ihre digitalen Karten als Web Map Services (WMS) bereitzustellen. Dies ermöglicht es ihnen, interaktive Karten in ihre eigenen Webseiten zu integrieren, um Forschungsergebnisse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Ancient Marble Landscapes / Antiker Marmor: Vom Steinbruch zum marmornen Stadtbild

Modul 15-01-0432-se

CP 3

Lehrende: Dr. Natalia Toma.

Ort und Zeit: R110, montags, 14.00–15.30 Uhr.

Einführungsveranstaltung: Montag, 14.10.2024.

Marmor ist das Material, das das Erscheinungsbild der antiken Städte maßgeblich prägte und noch heute unsere Wahrnehmung der antiken Baukunst und Bildhauerei bestimmt. Schon in griechischer Zeit setzten große Votivgaben aus Marmor, wie der Koloss der Naxier im Heiligtum von Delos oder die Bauten der Athener Akropolis, Maßstäbe für die Monumentalität, bei denen die Eigenschaften des Materials eine entscheidende Bedeutung hatten. In der römischen Kaiserzeit nahm das Phänomen der Marmorverbreitung eine überregionale Dimension an und führte dazu, dass der gesamte Mittelmeerraum ein nahezu einheitliches Erscheinungsbild römischer Städte in Bezug auf Bauformen, Dimensionen und Marmorauswahl erhielt.

Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung stehen die in der Antike verwendeten Marmore und Buntsteine, die im Kontext ihrer Abbaugeschichte und ihrer Verwendung in der antiken Architektur und Bildhauerei untersucht und auf ihre Eigenschaften und bevorzugte Einsatzmöglichkeiten hin untersucht werden. Das Seminar behandelt auch ein Stück Darmstädter Universitätsgeschichte, denn die Anfänge der Erforschung antiker Marmore sind mit der Persönlichkeit des Geologen Richard Lepsius, Professor für Geologie und Rektor der Technischen Universität (1893–1896), verbunden. Seine umfangreiche Marmorsammlung befindet sich in den Beständen des Hessischen Landesmuseums und wird im Rahmen der Lehrveranstaltung besichtigt.

Am Ende des Kurses sind Sie in der Lage, eine relevante Auswahl historischer Marmor- und Gesteinsarten zu erkennen, ihre geologischen, ästhetischen und strukturellen Eigenschaften zu bestimmen und ihre bevorzugte Verwendung in Architektur und Kunst zu beurteilen. Darüber hinaus lernen Sie den Herstellungsprozess von Marmorbauteilen kennen, der seit der Antike bis auf wenige Veränderungen aufgrund der traditionellen Steinmetzarbeit unverändert geblieben ist.

Myth and the city / Mythenthemen im antiken und modernen Statdbild

Modul 15-01-0432-se

CP 3

Lehrende: Dr. Natalia Toma

Einführungsveranstaltung: Montag, am 14.10.2024, 16:30 – 18:00 Uhr.

Ort und Zeit: R110, immer montags 16:30 – 18:00 Uhr.

Ähnlich wie klassizistische oder historistische Architekturformen gehören auch mythologische Motive nach antiken Vorbildern zu den prägenden Gestaltungselementen moderner Städte. Ein markantes Beispiel, das Ihnen vielleicht schon bekannt ist, sind die Herakles-Reliefs an der Fassade des Darmstädter Hauptbahnhofs.

Die Lehrveranstaltung befasst sich mit bildlichen Darstellungen antiker Mythenzyklen – von den Taten des Herakles und dem trojanischen Krieg über die kriegerischen Frauen der Amazonen bis hin zu den griechischen Helden Theseus und Perseus – und will antike Bildmotive im architektonischen Kontext erfassen und interpretieren. Obwohl antike Mythen und ihre Ikonographie im antiken Baukontext den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden, stellt die Rezeption des antiken Bildmotivs in der mittelalterlichen, modernen und zeitgenössischen Architektur einen wichtigen Schwerpunkt des Seminars dar. Zu jedem der ausgewählten Mythen werden doppelte Baubiographien (eines antiken und eines nachantiken Bauwerks) vorgestellt, die es ermöglichen, den Bedeutungswandel des antiken Bildmaterials in verschiedenen Kunstepochen zu verfolgen.

Am Ende der Lehrveranstaltung sind Sie in der Lage, antike Mythenbilder zu identifizieren, beherrschen das Fachvokabular zur Beschreibung historischer Architektur und lernen das Phänomen der Antikenrezeption kennen.

How to tell a story about research: Digitale Ausstellungskonzepte zu archäologischen Forschungsprojekten 2.0

Lehrende: Jane Kreiser M.A., Dr. Anne Sieverling (Mainz)

Ort und Zeit: Die Lehrveranstaltung findet in Kooperation zwischen der JGU Mainz und der TU Darmstadt statt. Die Termine sind wie folgt:

21. Okt Einführung 13:00 – 17:00 (4h), -> digital

04. Nov, 13:00 – 17:00 (4h), Wo: Darmstadt oder Mainz

09. Dez 13:00 – 17:00 (4h), Wo: Mainz

20. Jan 13:00 – 17:00 (4h), Wo: Darmstadt oder Mainz

24. Jan (Freitag!) 09:00 – 13:00 (4 h) -> digital

Der Kurs verbindet universitäre Lehre, Wissenschaftskommunikation und museale Öffentlichkeitsarbeit durch Digital Storytelling! Ziel dieser Fortsetzungsveranstaltung ist es, nach der Konzeptentwicklung im SoSe nun Inhalte für eine digitale Ausstellung zu erarbeiten, mit der archäologische Forschungsgeschichte (history of research) und Forschungsgeschichten (research stories) im digitalen Raum erzählt werden können.

In diesem Kurs werden die Studierenden die digitale Ausstellung mit Leben füllen, indem sie multimediale Inhalte wie Texte, Audios, Visualisierungen und Interviews erstellen. Im Mittelpunkt stehen Projekte, Forscher:innen und Orte einer antiken Landschaft in Griechenland.

Der Kurs verbindet theoretische Einführungen in die Forschung mit praktischen Übungen. Die Studierenden erhalten Einblicke in Best Practices des digitalen Storytellings und der Wissenschaftskommunikation. Anhand konkreter Fallbeispiele lernen sie, ihre Inhalte zielgruppengerecht und ansprechend aufzubereiten und die Geschichte und Bedeutung archäologischer Forschung lebendig und verständlich zu vermitteln.

Rituale und Kultpraxis in archäologischer Perspektive – a Graphic Novel

Lehrende: Jane Kreiser

Kick-Off: 15.04.2024

Uhrzeit: 17:00-18:30

Wochentag: Montag

Raum: R110

In diesem Seminar werden antike Rituale und Kultpraktiken der griechischen und römischen Kultur behandelt. Im Zentrum steht die archäologische Erforschung von Ritualen wie römischen Hauskulten (Familien- und Hausrituale), griechischen Totenkulten, Riten und Opferhandlungen zu Ehren von Göttern wie den Panathenäen bis hin zu römischen Triumphzügen.

Das Seminar bietet die Möglichkeit, das Wissen durch die Recherche antiker Quellen und archäologischen Materials zu vertiefen und durch die kreative Gestaltung einer Graphic Novel zu veranschaulichen. Die Abgabe umfasst neben der Graphic Novel eine schriftliche Erläuterung, welche die historischen Hintergründe, kulturellen Kontexte und die visuelle Umsetzung berücksichtigen.

Einführung in Geographische Informationssysteme (GIS) und Computer Aided Design (CAD)

Lehrende: PD Dr. Armin Volkmann

Kick-Off: 15.04.2024

Uhrzeit: 10:30-12:00 Uhr (zwei wöchentlich) + kleiner Block am Ende

Wochentag: Montag

Raum: Raum 37 (ehem. Mundus)

Im Seminar lernen Studierende theoretische Grundlagen der Konzeption, des Aufbaus und der Funktion von Geoinformationssystemen – GIS und Computer Aided Design – CAD. Neben den theoretischen Grundlagen steht die einführende Anwendung von GIS & CAD zur Erfassung, Dokumentation, Verwaltung und Präsentation von Denkmalen im Fokus des Seminars. Praktische Beispiele und konkrete Aufgabenstellungen aus der Denkmalpflege dienen der Übung der vergleichenden Anwendung von GIS & CAD.

Vorkenntnisse in GIS& CAD sind nicht erforderlich. Notwendig ist die aktive Einarbeitung in die GIS & CAD Software. Die praktische Schulung erfolgt anhand der etablierten Software QuantumGIS und AutoCAD. Voraussetzung zur Teilnahme am Seminar ist die Nutzung eines eigenen Laptops auf dem QGIS & AutoCAD installiert sind. Die Open Source QGIS kann selbstständig installiert werden. Eine AutoCAD Autodesk-Education Lizenz wird für die Seminarteilnehmer*innen eingerichtet:

Ephesos. Stadtplanung und Architektur einer antiken Metropole

Lehrende: Dr. Natalia Toma

Kick-Off: 15.04.2024

Uhrzeit: 15:30-17:00 (14-tägig) + Exkursion nach Wien

Wochentag: Montag

Raum: R102

Zusätzliche Informationen: 3-tägige Exkursion nach Wien ins Ephesos Museum, Antikensammlung, Kunsthistorisches Museum.

Die Exkursion ist für Ende September 2024 geplant (KW 38, die genaue Terminierung erfolgt in Absprache mit den Teilnehmer*innen.

Das Seminar widmet sich dem Studium antiker Architekturformen, vormoderner Urbanisierungsprozesse und der Rezeption antiker Baukunst in der mitteleuropäischen Architektur.

Es besteht aus zwei sich ergänzenden Teilen: einer Vorbereitungsphase (14-tägig), in der das übergeordnete Thema in Form von Referaten umrissen wird, und einer 3-tägigen Exkursion nach Wien, in der sog. Objekt- und Baubiographien vorgestellt und diskutiert werden. Hauptziel der Exkursion ist das Ephesos-Museum, das derzeit als einziges Museum nördlich der Alpen antike großformatige Architektur zeigt und damit die Möglichkeit bietet, antike Bauteile, -techniken und -materialien direkt zu erfahren und begutachten. Der Besuch umfasst auch die Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums sowie eine Führung durch die Bauhütte des Stephansdoms und ausgewählte Beispiele der Antikenrezeption im Wiener Städtebau (Wiener Theseion, Parlamentsgebäude, Schlosspark Schönbrunn, St. Marxer Friedhof).

Durch die praktische Auseinandersetzung mit architektonischen Museumsobjekten und klassizistischen Bauten erlernen die Studierenden das Fachvokabular zur Beschreibung antiker und moderner Architektur, werden mit den Techniken des massiven Steinbaus und der traditionellen Steinbearbeitung vertraut und erhalten einen Einblick in die Gestaltungsprinzipien des klassizistischen Bauens. Die Kenntnisse, die durch die Exkursion erlangt wurden, haben eine weitreichende Bedeutung, die über die archäologische Bauforschung hinausgeht und können im Berufsleben angewendet werden, insbesondere in Bereichen wie Bauen im Bestand, denkmalgerechte Sanierung und Gestaltung von steinernen Fassaden und Innenausstattungen

Verborgene Orte: Bauaufnahme eines Darmstädter Spitzbunkers

Lehrender: Prof. Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Kick-Off: 15.04.2024

Uhrzeit: 10.30 Uhr

Raum: R110

max. Teilnehmer:innen: 15

Modul: 332/432 (Historische Grundlagen I: Antike)

Die Stadtsilhouette Darmstadts ist geprägt durch Bauten wie dem Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe, dem „langen Ludwig“ oder dem erst kürzlich wiedereröffneten Wissenschaftsschloss. Ähnlich sichtbar sind im Darmstädter Stadtbild jedoch auch die Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkrieges. Insbesondere die Spitzbunker im Norden Darmstadts ragen als halb vergessenes Mahnmal an diese Zeit auf. In Vorbereitung auf die Gedenkveranstaltung zur Darmstädter Brandnacht vor 80 Jahren wird einer dieser Bunker in Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde der Stadt ausgiebig untersucht, um ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Zu Beginn dieser Untersuchung wird im angebotenen Seminar mit den Methoden der historischen Bauforschung erfasst. Diese nutzt das Bauwerk selbst als primäre und wichtigste Quelle. Zentraler Lehrinhalt ist die Vermittlung der Bauaufnahme als Methode zur Erfassung des Ist-Zustandes eines Bauwerks. Dabei wird der Fokus auf die Anwendung und Weiterverwendbarkeit digitaler Aufnahmemethoden und somit einer dreidimensionalen, modellbasierten Dokumentation gelegt. Die dadurch entstehenden Bestandsmodelle bilden die Basis für weitere Forschungen, Rekonstruktionen und Visualisierungen und stehen in enger Verbindung mit dem parallel dazu laufenden Seminar „Bunker und Öffentlichkeit“ sowie den Vorbereitungen zur diesjährigen Gedenkveranstaltung.

Die Bauaufnahme wird als Blockveranstaltung vom 30.05. bis 01.06.2024 am Objekt in Darmstadt durchgeführt. Weitere Termine werden in der Einführungsveranstaltung angekündigt.

Wahlfach: How to tell a story about research: digitale Ausstellungskonzepte zu archäologischen Forschungsprojekten

Lehrende: Jane Kreiser, Dr. Anna-Lena Krüger

Kick-Off: 15.04.2024, 15:30-17:30

Block: 29.07.24 + 12.08.24

Wochentag: Montag

Raum:R110

Die Lehrveranstaltung verbindet universitäre Lehre, Wissenschaftskommunikation und museale Öffentlichkeitsarbeit durch Digital Storytelling! Ziel der Veranstaltung ist es, Konzepte zu erarbeiten, mit denen archäologische Forschungsgeschichte (history of research) sowie Forschungsgeschichten (research stories) im digitalen Raum erzählt werden können.

Hierzu werden wir uns gemeinsam erarbeiten, wie Forschungsgeschichten durch den sinnvollen Einsatz von digitalen Ausstellungskonzepten und Storytelling-Methoden überzeugend präsentiert werden können. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der direkten Auseinandersetzung mit konkreten archäologischen Objekten, Methoden, Orten und Persönlichkeiten.

Die Veranstaltung vermittelt kommunikative und digitale Kompetenzen und stärkt die Fähigkeit zur kritischen Reflexion und Weiterentwicklung digitaler Angebote.

Die Lehrveranstaltung beinhaltet eine theoretische Einführung sowie praktische Übungen zu Storrytelling und digitalen Ausstellungskonzepten. Anhand konkreter Fallbeispiele wird das Erlernte in Form eines Mockups praktisch umgesetzt. Hier haben Sie die Chance, anhand eines konkreten Fallbeispiels ein digitales Ausstellungskonzept zu entwickeln und zu präsentieren.

Die Termine für den Kurs sind der Kick-off am 15. April 2024 sowie die Blöcke I und II am 29. Juli und 12. August 2024.

Jenseits des Gebäudes – kritische Analyse antiker Handlungs- und Wissensprozesse

Lehrende: Prof. Dr. phil. Franziska Lang

Termine

- Di, 16. Apr. 2024 14:00-15:30

- Di, 23. Apr. 2024 14:00-15:30

- Fr, 21. Jun. 2024 11:00-19:00

Raum: R110

In einem Gebäude vereinen sich Entwurfsidee, Planung, Bauprozess, Standort, Material und Technik, Wissen und eine Vielzahl von Handlungen, die ein Gebäude entstehen lassen. Um ein Bauwerk in einer bestimmten Gestaltung und Bauweise, an einem bestimmten Ort und mit den gewählten Materialien zu realisieren, müssen die Bauprozesse organisiert, das Projekt finanziert, die Arbeitskräfte rekrutiert und die notwendigen Materialien verarbeitet werden. Über das Bauen hinaus muss ein Umfeld bestehen, das die Versorgung mit Arbeitskräften, die Beschaffung der notwendigen Materialien, den Abschluss von Verträgen und die Bereitstellung der finanziellen Mittel sicherstellt. Bauen ist also mehr als Architektur. Die jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen bestimmen die architektonischen Möglichkeiten. Anhand verschiedener Fallbeispiele werden daher die Handlungs- und Wissensprozesse beim Bauen extrahiert, aus denen sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ableiten lassen.

Vorlesungsreihe der Fachgruppe A für das Fachmodul A: Stereotype und kulturelle Aneignung

CP: 2

Lehrende: PD Dr. phil. Marion Bolder-Boos; M. A. Christina Clausen; Dr. Meinrad von Engelberg; Prof. Dr. phil. Franziska Lang; Prof. Dr. phil. Christiane Salge; Dr. Oliver Sukrow; Dr.-Ing. Helge Svenshon; Dr. Natalia Toma-Kansteiner

Ort und Zeit: L301/93, dienstags, 11:40 -13:20

1. Treffen: Di, 23. Apr. 2024, 11:40-13:20

‚Richtige Architekten tragen schwarze Rollkragenpullover und Bauhaus-Häuser sind strahlend weiße Kuben‘: Stereotype sind allgegenwärtig und prägen unsere Wahrnehmung von Geschlechtern, Alters- und Berufsgruppen, Milieus, Nationalitäten etc.

Ihre Entstehung ist vielschichtig und kann auf kulturellen Konstrukten beruhen. Stereotype können auch bewusst oder unbewusst diskriminierend eingesetzt werden. Das Thema der kulturellen Aneignung wird derzeit kontrovers debattiert.

In der Architekturgeschichte begegnen wir vielen Stereotypen, etwa wenn im 19. Jahrhundert griechische oder römische Bauformen dem Klassizismus als Vorbilder dienten und die vermeintlich ohne Farbfassung errichteten Bauten die Vorstellung von „edler Einfalt und stiller Größe“ evozierten. Tatsächlich waren viele Bauten ursprünglich farbig gefasst, nur waren die Farben durch Verwitterung weitgehend verloren gegangen.

Ein weiteres Beispiel ist die Gruppe der Roma, die traditionell mit armutsgeprägten und nomadischen Lebensumständen in Verbindung gebracht wird. Dies trifft jedoch nicht auf alle Angehörigen zu. So verkörpern die monumentalen sogenannten „Roma-Paläste“ ostentativ einen sesshaften und wohlhabenden Lebensstil.

Kulturkontakte, meist in kolonialen Kontexten, waren prädestiniert für die Entstehung hybrider Gestaltungsformen, förderten den Dialog zwischen unterschiedlichen kulturellen Gruppen und führten zu kultureller Aneignung. Sie bildeten aber auch die Grundlage für die Entstehung von Stereotypen.

Im Fachmodul werden in den Input-Vorlesungen „Stereotype“ bzw. „kulturelle Aneignungsprozesse“ anhand verschiedener Medien und Darstellungsformen thematisiert, um z.B. Mechanismen stereotyper Denk- und Wahrnehmungsmuster zu identifizieren, für diese komplexe Thematik zu sensibilisieren und aktiv der Bildung von Stereotpyen entgegenzuwirken.

How to tell a story about research: digitale Ausstellungskonzepte zu archäologischen Forschungsprojekten

Lehrende: Jane Kreiser, Dr. Anna-Lena Krüger

Kick-Off: 15.04.2024, 15:30-17:30

Block: 29.07.24 + 12.08.24

Wochentag: Montag

Raum: R110

Die Lehrveranstaltung verbindet universitäre Lehre, Wissenschaftskommunikation und museale Öffentlichkeitsarbeit durch Digital Storytelling! Ziel der Veranstaltung ist es, Konzepte zu erarbeiten, mit denen archäologische Forschungsgeschichte (history of research) sowie Forschungsgeschichten (research stories) im digitalen Raum erzählt werden können.

Hierzu werden wir uns gemeinsam erarbeiten, wie Forschungsgeschichten durch den sinnvollen Einsatz von digitalen Ausstellungskonzepten und Storytelling-Methoden überzeugend präsentiert werden können. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der direkten Auseinandersetzung mit konkreten archäologischen Objekten, Methoden, Orten und Persönlichkeiten.

Die Veranstaltung vermittelt kommunikative und digitale Kompetenzen und stärkt die Fähigkeit zur kritischen Reflexion und Weiterentwicklung digitaler Angebote.

Die Lehrveranstaltung beinhaltet eine theoretische Einführung sowie praktische Übungen zu Storrytelling und digitalen Ausstellungskonzepten. Anhand konkreter Fallbeispiele wird das Erlernte in Form eines Mockups praktisch umgesetzt. Hier haben Sie die Chance, anhand eines konkreten Fallbeispiels ein digitales Ausstellungskonzept zu entwickeln und zu präsentieren.

Die Termine für den Kurs sind der Kick-off am 15. April 2024 sowie die Blöcke I und II am 29. Juli und 12. August 2024.

Modul 312

CP: 2+1

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang, Prof. Dr. Christiane Salge, PD Dr.-Ing. Helge Svenshon, Dr. Frederike Lausch, Dr. Oliver Sukrow, Jane Kreiser M.A.

Ort und Zeit: dienstags, 1.5 h im Zeitraum von 08:30-12:00 Uhr (je nach Gruppenzuteilung).

Einführungsveranstaltung: Dienstag, 17.10.2023.

Das einsemestrige Modul zur Einführung in die Architekturgeschichte gibt anhand ausgewählter Beispielbauten einen ersten Einblick in die Stil- und Epochengeschichte sowie unterschiedliche Bautypen und Bauaufgaben von der Antike bis in die Gegenwart. Im Zentrum steht die eigenständige Erarbeitung eines Kurzreferats, in dem das vorgestellte Bauwerk beschrieben und mithilfe von Vergleichsbauten in den Kontext der europäischen Architekturgeschichte eingeordnet wird. Neben einem Grundwortschatz architekturhistorischer Termini sowie deren Anwendung werden dabei die Recherche von themenspezifischer Literatur und der wissenschaftliche Umgang mit Informationen eingeübt. In einer Prüfung am Semesterende werden die im Kurs erarbeiteten Kenntnisse überprüft.

Modul 332

CP: 2

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang, PD Dr.-Ing. Helge Svenshon

Die Architektur der Antike hat ihre Strahlkraft nie verloren. Selbst heute zeigen viele moderne Bauten, dass der:die Architekt:in auf antike Vorbilder zurückgriff, sich von ihnen inspirieren ließ. Wie aber nun sehen die Originale aus? Welche Entwicklung lässt sich nachzeichnen? Welche Erfindungen gab es? Diese und viele weitere Aspekte der antiken Architektur- und Stadtbaugeschichte werden in der Vorlesung behandelt. Dabei wird mit Hilfe des digitalen Tools „Ruins and beyond“ (https://ruinsandbeyond.architektur.tu-darmstadt.de/start/) ein systematischer Überblick über die Entwicklung der Architektur- und Siedlungsgeschichte der griechisch-römischen Antike (ca. 1000 v. bis 500 n. Chr.) gegeben.

Die Vorlesung Architektur und Städtebau der Antike steht nun in einem zeitgemäßen Format digital zur Verfügung. Die Webanwendung zur Vorlseung bietet den Studierenden die Möglichkeit, alle zur Verfügung gestellten Materialien individuell zu kombinieren und den Lehrstoff damit selbstbestimmt erarbeiten zu können. Die Vorlesungen, die einen chronologischen Überblick über den Wandel der Architektur in der Antike geben, werden als ca. 15-minütige Videoclips präsentiert und durch einen umfassenden Bauwerkskatalog uund eine Zeitachse ergänzt. Alle Informationen sind inhaltlich miteinander vernetzt.

Alle Informationen zur Einführungsveranstaltung, Terminen etc. werden auf Moodle bekannt gegeben.

Kurssprache: Deutsch

Wesentlicher Bestandteil eines universitären Architekturstudiums ist das Verfassen von wissenschaftlichen Hausarbeiten. Um das hierfür notwendige Handwerk zu erlernen, wird in diesem einführenden Kurs ein Überblick zu den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens angeboten. An insgesamt 6 Terminen werden die Schwerpunkte „Recherchieren“, „Literatur bewerten“, „Argumentieren“, „Zitieren“ und „Schreiben“ behandeln. Der digitale Kurs beginnt am 07.11.2023.

Der Kurs ist eine Pflichtübung für Studierende. In der neuen Studienordnung 2022 ist er verpflichtender Teil des Basiskurses, in der alten Studienordnung 2013 eine Übung zu den Epochenseminaren der Fachgruppe A.

Die Informationen zum online-Kurs werden auf moodle bekannt gegeben.

Kurssprache: deutsch

Modul 15-01-0332-se

CP 3

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Ort und Zeit: 17:00-18:30 Uhr im SR 110; wöchentlich.

Einführungsveranstaltung: Montag, 16.10.2023.

Das klassische Griechenland, insbesondere Athen, bietet uns eine beeindruckende Vielfalt an materieller Kultur, die ein facettenreiches Bild verschiedener Herrschaftsformen zeichnet. Athen fungierte nicht nur als Geburtsort der Demokratie, sondern auch als Kulisse für Herrschaftsstrukturen, die vom Königtum und der Aristokratie über die Timokratie bis hin zur Tyrannis reichten.

In diesem Seminar richten wir unseren Fokus auf verschiedene bedeutsame Orte in Athen, wie etwa die Agora, die Akropolis oder den Areopag. An diesen Stätten versammelten sich die Bürger, um öffentlich zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Unsere Untersuchung beschränkt sich nicht nur auf die öffentlichen Plätze, sondern erstreckt sich auch auf die architektonischen Strukturen, die das Herzstück politischer und sozialer Interaktion bildeten.

Zusätzlich gewähren Alltagsgegenstände einen Einblick in das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger und enthüllen uns Details u.a. zu sozialen Hierarchien, Frauenrechten und wirtschaftlichen Aspekten. Daneben widmen wir uns auch wichtigen Skulpturen, Inschriften und Persönlichkeiten wie Solon, Kleisthenes, den Peisistratiden oder Perikles. Die Vielfalt dieser Funde und Erkenntnisse eröffnet uns die Möglichkeit, das reiche Erbe der antiken politischen Landschaft zu erforschen und dessen Bedeutung für die heutige Zeit zu reflektieren.

Modul 15-01-0332-se

CP 3

Lehrende: Dr. Natalia Toma

Ort und Zeit: 15:30-17:00 Uhr im R102 (alte Bibliothek); wöchentlich.

Einführungsveranstaltung: Montag, 16.10.2023.

Die korinthische Säulenordnung ist eine der fünf klassischen Säulenordnungen, die aufgrund ihres hohen dekorativen Wertes in der Antike, aber auch in der klassisch geprägten modernen Architektur, besondere Beliebtheit bei der Gestaltung von öffentlichen Räumen erlangte.

Anhand ausgewählter Beispiele wird ein systematischer Überblick über die chronologische Entwicklung der korinthischen Säulenordnung und ihre regionalen Besonderheiten gegeben, wobei auch Sonderformen (z.B. Figuralkapitelle) und die nachantike Rezeption (z.B. Staatsarchiv Darmstadt) diskutiert werden. Ziel des Kurses ist die Vermittlung des Fachvokabulars zur Architekturbeschreibung und den Aufbau von Denkmälerkenntnissen.

Aufgabenstellung: Referat über ein ausgewähltes Bauwerk korinthischer Ordnung und dessen knappe schriftliche Ausarbeitung einschließlich eines selbst angefertigten grafischen Teils (Nachzeichnung eines korinthischen Kapitells oder eines einzelnen Dekorelements der Ordnung).

Gruppenarbeit möglich; Präsentation und Ausarbeitung auch in englischer Sprache möglich.

Modul 15-01-0332-se

CP 3

Lehrende: Dr. Natalia Toma

Einführungsveranstaltung: Montag, am 23.10 (13–15 Uhr)

Blockveranstaltung: 05.-06.02.2024 ganztägig

Ort: R110

Im postindustriellen Zeitalter gilt die Bauwirtschaft als ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Schon in der Antike haben jedoch intensive Bauphasen Ressourcen materieller, menschlicher oder finanzieller Art freigesetzt und vor allem als Motor für Entwicklungsprozesse und Innovationen gewirkt, aber auch große praktische Herausforderungen mit sich gebracht.

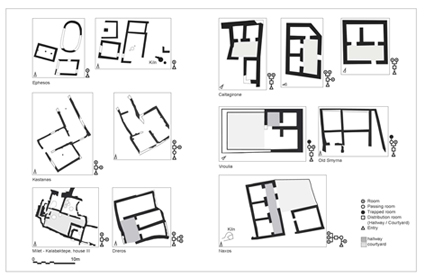

Am Beispiel der Stadt Milet, einem der historisch, archäologisch und baugeschichtlich am besten dokumentierten Zentren des antiken Kleinasiens, wird in diesem Seminar die Logistik antiker Bauprojekte untersucht. Anhand grafischer Dokumentation (Grund- und Aufrisse) ausgewählter milesischer Bauwerke werden Bauvolumina quantifiziert, aufgrund von fotografischen Aufnahmen und Profilzeichnungen die Bearbeitungsschritte antiker Bauteile und die Arbeitsprozesse rekonstruiert und schließlich unter Berücksichtigung moderner Ingenieurhandbücher des 19. Jhs. die Arbeitszeiten beim Bauvorgang berechnet.

Ziel des Seminars ist es, ein Grundverständnis für antike Bauprozesse sowie einen Überblick über die Methoden zur Quantifizierung der antiken und vorindustriellen Bauökonomie zu vermitteln.

Aufgabenstellung: Gruppenarbeit; anhand eines Fallbeispiels eines milesischen Bauwerks/Bauabschnittes sollen die Arbeitsprozesse graphisch rekonstruiert bzw. das Bauvolumen und den Arbeitsaufwand quantifiziert. Kenntnisse von Grafikprogrammen (AutoCAD, Illustrator o.ä.) sind von Vorteil.

Präsentation und Ausarbeitung auch in englischer Sprache möglich.

Basiskurs Architekturgeschichte

Modul 312

CP: 2+1

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang, Prof. Dr. Christiane Salge, PD Dr.-Ing. Helge Svenshon, Dr. Frederike Lausch, Dr. Oliver Sukrow, Jane Kreiser M.A.

Ort und Zeit: dienstags, 1.5 h im Zeitraum von 08:30-12:00 Uhr (je nach Gruppenzuteilung).

Einführungsveranstaltung: Dienstag, 17.10.2023.

Das einsemestrige Modul zur Einführung in die Architekturgeschichte gibt anhand ausgewählter Beispielbauten einen ersten Einblick in die Stil- und Epochengeschichte sowie unterschiedliche Bautypen und Bauaufgaben von der Antike bis in die Gegenwart. Im Zentrum steht die eigenständige Erarbeitung eines Kurzreferats, in dem das vorgestellte Bauwerk beschrieben und mithilfe von Vergleichsbauten in den Kontext der europäischen Architekturgeschichte eingeordnet wird. Neben einem Grundwortschatz architekturhistorischer Termini sowie deren Anwendung werden dabei die Recherche von themenspezifischer Literatur und der wissenschaftliche Umgang mit Informationen eingeübt. In einer Prüfung am Semesterende werden die im Kurs erarbeiteten Kenntnisse überprüft.

SOMMERSEMESTER 2023

Gebrannte Dächer – Von Ziegeln und Dachterrakotten über die Vernetzung der Welt

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Ort und Zeit: Montag, 17:30 – 19:00 Uhr (wöchentlich), Raum L3|01 110

Kick-Off: Montag, 17.04.2023, Raum L3|01 110

Dächer aus gebranntem Ton haben für die Archäologie eine wichtige Bedeutung. Oftmals sind sie die einzigen identifizierbaren Überreste griechischer Architektur. Nach Einführung der Dachziegel im 7. Jh. v. Chr., deren primäre Funktion darin bestand, das Dach zu schützen, wurden die Dachränder und -firste um farbig bemalte und mit Dekor versehene Dachterrakotten erweitert, wie Simen, Antefixe, Geisonverkleidungen, Akrotere oder Firstziegel. Diesen Tondächern blieb vor allem in archaischer Zeit eine große Varianz vorbehalten. Sie zeigten eine Vielfalt an Formen, Proportionen, Mustern oder auch Kombinationsmöglichkeiten.

Ziel des Seminars ist es, einen Überblick über die Typologie, die chronologische Entwicklung und regionalen Besonderheiten der Dächer vom 7. bis 5. Jh. v. Chr. zu erhalten. Neben dem Erwerb von Kompetenzen im reflektierenden Beschreiben und Kontextualisieren archäologischer Funde, gibt es Raum, um eigene Forschungsfragen zu Rekonstruktion, Technik oder Herstellung dieser komplexen Materialgattung zu entwickeln.

Einführung in Geoinformationssysteme & digitale Kartierung von Denkmalen

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Dr. Armin Volkmann

Ort und Zeit: Montag, 15:30-17:00 Uhr (wöchentlich), online

Kick-Off: Montag, 17.04.2023, online

Im Seminar lernen Studierende Grundlagen der Konzeption, des Aufbaus und der Funktion von Geoinformationssystemen GIS. Neben diesen theoretischen Grundlagen steht die einführende, praktische Anwendung von Geoinformationssystemen im Fokus des Seminars.

Vorkenntnisse in GIS werden nicht vorausgesetzt und sind nicht erforderlich. Die Bereitschaft sich in die Funktion der Software des GIS einzuarbeiten, ist jedoch erforderlich. Die praktische Schulung erfolgt mit der etablierten Open Source Software QuantumGIS, die mittlerweile in vielen Bereichen führend zum Einsatz kommt (Download Version QGIS 3.28.3). Eine weitere Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist die Nutzung eines eigenen Laptops auf dem QGIS 3.28.3 eingesetzt wird. Im Rahmen des Seminars wird an konkreten Beispielen die digitale Kartierung von Denkmalen im GIS anhand von Aufgabenstellungen geübt.

Pergamon – Antike Metropole und Zentrum der hellenistischen Kultur (Exkursion Berlin)

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Ort und Zeit:

- 17.04.2023, 19:15 bis 20:15 Kick-Off (Raum L3|01 110)

- 17.07.2023,15:00 – 19:00 kleine Blockveranstaltung

- 01.+ 02.08.2023 Exkursion Berlin

Im Seminar wird es rund um die Stadt, Architektur, Skulptur und hellenistische Lebenswelt gehen. In Vorbereitung wird es eine Block-Veranstaltung am 17.07.2023 geben und anschließend eine Exkursion vom 01. bis 02.08.2023 nach Berlin zu „PERGAMON. Meisterwerke der antiken Metropole und 360°-Panorama von Yadegar Asisi“.

Das Panorama führt uns zurück in das Jahr 129 n. Chr. und zeigt die antike Stadt Pergamon an der kleinasiatischen Westküste. Yadegar Asisi rekonstruiert den Zustand der Stadt in der römischen Kaiserzeit unter der Regierung des Kaisers Hadrian (117-138 n. Chr.). Die dazugehörige Ausstellung zeigt etwa 80 der wichtigsten Werke der Antikensammlung aus Pergamon – darunter der größte Teil des Telephos-Frieses vom Pergamonaltar. Verschiedene Installationen zeigen künstlerische Interpretationen zum besseren Verständnis der antiken Lebenswelt. Das „360°-Panorama von Yadegar Asisi“ ist ein Gesamtkunstwerk, das die Ergebnisse langjähriger archäologischer und bauhistorischer Forschungen mit der Arbeit eines zeitgenössischen Künstlers zu einer Gesamtheit verdichtet.

Studierende für Studierende – Entwicklung interaktiver Module für WASA

Modul 15-02-6441

CP: 3

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Ort und Zeit:

- Kick-off 17.04.2024, 14-16 Uhr, Raum 110

- Termin Blockveranstaltung 23.06.2023

Im Architekturstudium müssen alle Studierenden die Lehrveranstaltung „Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens“ (WASA) besuchen. Derzeit handelt es sich um einen Einführungskurs im Vorlesungsformat ohne interaktive Elemente. Wir möchten daher diese Lehrveranstaltung überarbeiten. Gemeinsam mit den Studierenden sollen die bisherigen Module inhaltlich und vor allem medial kritisch analysiert und neue Wege für eine zeitgemäße Vermittlung gefunden werden. Wer Lust hat, sich aktiv an dieser Umgestaltung zu beteiligen, sollte dieses Seminar wählen.

Nida digital – Erstellung einer Smartphone-Tour durch das römische Frankfurt mithilfe der ArchaeoTrail-App

Modul 15-02-6441

CP: 3

Lehrende: Dr. Marion Bolder-Boos

Ort und Zeit:

18.04.2023 09:00 bis 10:30 Kick-Off (Raum L301/110)

28.04.2023, Tagesexkursion nach Frankfurt a.M.

26.05.2023, 9:00 bis 12:00 Uhr (Raum L301/110)

30.06.2023, ganztägige Blockveranstaltung (Raum L301/110)

Viele bekannte archäologische Stätten verfügen mittlerweile über digitale Audio- und Video-Guides, die als Apps verfügbar sind und von Kulturinteressierten schnell und einfach auf ein Smartphone geladen werden können. Die Überreste der Römersiedlung Nida, die sich unter dem modernen Frankfurter Stadtteil Heddernheim befinden, sind hingegen bislang nicht durch eine solche Führung erschlossen. Das geplante Master-Seminar soll mittels der an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. entwickelten, kostenlosen ArchaeoTrail-App einen Vorschlag erarbeiten, wie eine solche Smartphone-Tour durch die Hinterlassenschaften der alten römischen Siedlung aussehen könnte.

Das Seminar ist als Blockseminar konzipiert, wovon ein Teil an der TU stattfinden wird, ein anderer Teil besteht aus Exkursionen nach Heddernheim und zum Archäologischen Museum Frankfurt. Ferner wird erwartet, dass die Teilnehmer*innen sich auch auf eigene Faust „ins Gelände“ begeben, um vor Ort die archäologischen Hinterlassenschaften in Augenschein zu nehmen.

WINTERSEMESTER 2022/23

Basiskurs Architekturgeschichte

Modul 312

CP: 2+1

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang, Prof. Dr. Christiane Salge, PD Dr. Meinrad von Engelberg, PD Dr.-Ing. Helge Svenshon, Dr. Lisa Beißwanger, Jane Kreiser M.A.

Ort und Zeit: dienstags, 08.00 – 12.00 Uhr

Einführungsveranstaltung: Dienstag, 18.10.2022, 08:00 Uhr, bzw. 10:00 Uhr, je nach Gruppenzuteilung

Das einsemestrige Modul zur Einführung in die Architekturgeschichte gibt anhand ausgewählter Beispielbauten einen ersten Einblick in die Stil- und Epochengeschichte sowie unterschiedliche Bautypen und Bauaufgaben von der Antike bis in die Gegenwart. Im Zentrum steht die eigenständige Erarbeitung eines Kurzreferats, in dem das vorgestellte Bauwerk beschrieben und mithilfe von Vergleichsbauten in den Kontext der europäischen Architekturgeschichte eingeordnet wird. Neben einem Grundwortschatz architekturhistorischer Termini sowie deren Anwendung werden dabei die Recherche von themenspezifischer Literatur und der wissenschaftliche Umgang mit Informationen eingeübt. In einer Prüfung am Semesterende werden die im Kurs erarbeiteten Kenntnisse überprüft.

Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben im Architekturstudium

Modul 332

CP: 1

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Ort und Zeit: online

Einführungsveranstaltung: Montag, 17.10.2022, 18:45 Uhr, online. Die Zugangsdaten werden noch bekanntgegeben.

Wesentlicher Bestandteil eines universitären Architekturstudiums ist das Verfassen von wissenschaftlichen Hausarbeiten. Um das hierfür notwendige Handwerk zu erlernen, wird erneut eine Hörsaalübung angeboten. An insgesamt 6 Terminen werden die Schwerpunkte „Recherchieren“, „Literatur bewerten“, „Argumentieren“, „Zitieren“ und „Schreiben“ behandeln. Die Termine werden in der Einführungsveranstaltung am 04.11.2019 bekannt gegeben!

Der Kurs ist eine Pflichtübung für Studierende des ersten und dritten Semesters. In der neuen Studienordnung 2022 ist er verpflichtender Teil des Basiskurses (1. Semester), in der alten Studienordnung 2013 (3. Semester) die Übung zu den Epochenseminaren der Fachgruppe A.

Die Zugangsdaten zur Einführungsveranstaltung (online) werden auf moodle bekannt gegeben.

Ruins and Beyond!

Vorlesung Historische Grundlagen I

Architektur und Städtebau der Antike

Modul 332

CP: 2

Lehrende:Prof. Dr. Franziska Lang, PD Dr.-Ing. Helge Svenshon

Ort und Zeit: online

Einführungsveranstaltung: Montag, 17.10.2022, 10:00 Uhr, online. Die Zugangsdaten werden noch bekannt gegeben.

Die Architektur der Antike hat ihre Strahlkraft nie verloren. Selbst heute zeigen viele moderne Bauten, dass der:die Architekt:in auf antike Vorbilder zurückgriff, sich von ihnen inspirieren ließ. Wie aber nun sehen die Originale aus? Welche Entwicklung lässt sich nachzeichnen? Welche Erfindungen gab es? Diese und viele weitere Aspekte der antiken Architektur- und Stadtbaugeschichte werden in der Vorlesung behandelt. Dabei wird mit Hilfe des digitalen Tools „Ruins and beyond“ ein systematischer Überblick über die Entwicklung der Architektur- und Siedlungsgeschichte der griechisch-römischen Antike (ca. 1000 v. bis 500 n. Chr.) gegeben.

Die Zugangsdaten zur Einführungsveranstaltung (online) werden auf moodle bekannt gegeben.

Haus und Hof & co.

Bauaufnahme auf dem Land

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 20

Ort und Zeit: 22.-24.10.2022, ganztägig in Mellnau

Einführungsveranstaltung: Montag, 17.10.2022, 08:30 Uhr, Raum 110

Wie kann der ländliche Raum gestärkt werden? Können die dort bestehenden baulichen Strukturen weitergenutzt werden, um den Neubaubedarf zu senken? Dabei ist der originäre Zweck von ländlichen Höfen nicht mehr profitabel genug, um eine Gemeinschaft zu finanzieren. Der zunehmende Druck auf die urbanen Zentren macht die Bausubstanz auf dem Land wieder verstärkt als Lebensraum interessant.

In Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet ENB werden in Mellnau zwei heterogene Bauernhöfe aufgenommen, dokumentiert und analysiert. Das Grundthema beider Veranstaltungen ist das Leben, Wohnen und Wirtschaften in einer Hofgemeinschaft. Im hier angebotenen Bachelor-Epochenseminar „Bauaufnahme auf dem Land“ liegt der Fokus auf der Bauaufnahme und Analyse des originären Gefüge der Höfe – darauf aufbauend wird dann im Masterentwurf „Synergien auf dem Land“ des Fachgebiets ENB untersucht, welches räumliche, soziale und produktive Potential diese Hofgemeinschaft birgt.

Inhalt des Seminars ist die Erlernung und Anwendung der Bauaufnahme als Methode. Mit der Etablierung digitaler Erfassungsmethoden nähert sich die bauhistorische Forschung seit einigen Jahren einer dreidimensionalen, modellbasierten Dokumentation an. Die daraus resultierenden Modelle können die Grundlage für weitere Forschungen und Rekonstruktionen oder, wie in diesem Seminar, planungs- und entwurfsvorbereitend sein. Im Zentrum der Untersuchung steht dabei immer das physische Gebäude selbst als primäre und wichtigste Quelle.

Die Kompaktveranstaltung findet bereits am Wochenende der ersten Vorlesungswoche vom 22. bis 24. Oktober 2022 in Mellnau statt, die Teilnahme ist verpflichtend. Wir werden vor Ort von der Eigentümergemeinschaft der Höfe aufgenommen, eine wettergeschützte Unterkunftsmöglichkeit im Rohbau einer der Höfe ist gegeben, wobei Schlafuntensilien (Zelt / Schlafsack / Isomatte) selbst organisiert werden müssen.

Weitere Termine in Zusammenhang mit dem Masterentwurf von ENB sind freiwillig und werden in der Einführungsveranstaltung bekannt gegeben.

From Polis to Medina

Stadt und Architektur im Frühislam

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 25

Ort und Zeit: Blockveranstaltung am 02. & 03.12.2022

Einführungsveranstaltung: Montag, 17.10.2022, 17:15, Raum 110

Das 7. Jahrhundert ist im östlichen Mittelmeerraum eine Zeit starker Veränderungen. Es vollzieht sich ein Wandel, der in Gesellschaft, Stadt und Architektur nachvollziehbar ist und weite Teile der Region bis heute noch prägt. Im noch in hellenistisch-römischer Prägung und Tradition stehenden frühbyzantinischen Reich kommt es nicht nur zu einem Machtwechsel, sondern auch zu einem Religionswechsel – über wenige Jahrhunderte hinweg vom römischen Polytheismus über das Christentum zum Islam.

Im Seminar werden Fragen erarbeitet und diskutiert, wie dieser Wandel in der Stadt und in der Architektur nachvollziehbar ist, welche Veränderungen eintreten und wo Traditionen fortdauern. Ausgehend von den Entwicklungen der arabischen Halbinsel wird dabei betrachtet, wie regionale Formen rund um das Mittelmeer entstehen.

Bild und Bau

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Dr. des. Julian Hollaender

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 25

Ort und Zeit: dienstags, 17:15 – 18:45 Uhr

Einführungsveranstaltung: Dienstag, 18.10.2022, 17:15, Raum 110

Unser modernes Bild antiker Kulturen wird maßgeblich durch die auf uns in verschiedenen Medien gekommenen Bilder geprägt. Sie sind, neben architektonischen Hinterlassenschaften, die visuell eindrücklichsten Zeugnisse der antiken Lebenswelt und der zugrundeliegenden Ideenlandschaft. Die heute vielfach ruinösen Bauten der klassischen Antike sind dabei keinesfalls bilderlos zu denken sondern in vielfältiger Weise Bildträger im Wortsinne.

Im Rahmen des Seminars soll daher das Verhältnis öffentlich sichtbarer römischer Bauten und den auf ihnen angebrachten Bildern im Fokus stehen. Den Teilnehmern wird anhand ausgewählter Monumente aus den Kernräumen des Imperium Romanum von der späten Republik bis in die Spätantike Einblick in bauspezifische Ausstattungs- und Darstellungspraxis, narratologische Konzepte und unterschiedliche Akteursrollen (in Bild wie am Bau) vermittelt werden.

Megále Hellas

Griechische Kolonisation

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 25

Ort und Zeit: montags, 17:00-18:30 Uhr

Einführungsveranstaltung: Montag, 17.10.2022, 17:00, online

https://tu-darmstadt.zoom.us/j/69504551588?pwd=MUFxNklOdFNJeFluWVJHbE5xWDlHdz09

Meeting-ID: 695 0455 1588

Kenncode: 476966

Der Name der italienischen Stadt Neapel leitet sich aus dem altgriechischen Wort neapolis ab, was so viel wie „neue Stadt“ bedeutet. Dass der Name griechischen Ursprungs ist, liegt daran, dass die Griechen seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. Gebiete entlang der Küsten im gesamten Mittelmeerraum, vor allem in Unteritalien und auf Sizilien besiedelten. Orte wie Selinunt, Agrigent oder Tarent entwickelten sich zu den bevölkerungsreichsten Städten der griechischen Welt, deren monumentale Tempelarchitektur sich bis heute teils besser erhalten hat als im griechischen Mutterland.

Das Seminar behandelt charakteristische Befunde aus den griechischen Kolonien im Vergleich zu den Mutterstädten und geht dabei Fragen des kulturellen Wandels und transkultureller Phänomene nach, also inwiefern sich in den Neugründungen eigene, vom griechischen Mutterland verschiedene kulturelle Entwicklungen vollzogen haben und welche Auswirkungen der enge Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung hatte.

Antike Hauskonzepte

Modul 15-02-6441

Fachmodul A oder Wahlfach

CP: 3

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Ort und Zeit: Blockveranstaltung am 13.01.2023, Seminarraum AuK

1. Treffen: Dienstag, 18.10.2022, 15:30 Uhr, Seminarraum AuK

Wohnraum ist seit Jahren Mangelware und daher sind Preise für Mieten und Käufe horrend. Ursachen sind u.a. die angestiegene Anzahl an Einpersonhaushalten, der Wunsch nach großen Wohnungen, die weitgehende Auflösung intergenerationeller Familienverbände und die Organisation von Arbeit. War das schon immer so? In dem Seminar werden antike Hauskonzepte behandelt. Es geht u.a. um die verschiedenen Wohnformen, funktionale Aufteilung der Häuser, das Sozialprofil der Haushalte und die Frage, inwiefern diese Merkmale in der Architektur der antiken Häuser ablesbar sind. Lassen sich Konstanten und welche Veränderungen in den verschiedenen Perioden feststellen.

Das Seminar findet als Blockveranstaltung am 13. Januar 2023 statt und Zwischenergebnisse in Sprechstunden diskutiert.

SOMMERSEMESTER 2022

Digitale Bauaufname: Olympia

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende:Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 12

Ort und Zeit: Blockveranstaltung in Olympia (Griechenland) vom 07.-14. Juni 2022

Einführungsveranstaltung: Montag, 11. April 2022, 18:00 Uhr, Raum 110

Finanziert durch die Regula-Pestalozzi-Stiftung

Mit der Etablierung digitaler Aufnahmemethoden nähert sich die bauhistorische Forschung als Disziplin einer dreidimensionalen, modellbasierten Dokumentation an. Die dadurch entstehenden Modelle können Basis für weitere Forschungen, Rekonstruktionen und Visualisierungen sein. Im Zentrum der Untersuchungen steht jedoch das physische Bauwerk selbst als primäre und wichtigste Quelle, die Aufnahme des Bauwerks bildet die Grundlage zu dessen Erforschung.

Im Seminar werden in einer kompakten Woche verschiedene römische Bauwerke des antiken Olympia (Griechenland) vor Ort dokumentiert und analysiert. Die Veranstaltung wird vom Fachgebiet organisiert und vom 07.-14. Juni 2022 durchgeführt. Die Finanzierung aller anfallenden Kosten (Flug, Unterkunft, Essen, etc.) sind vom Fachgebiet eingeworben und durch die Regula-Pestalozzi-Stiftung gedeckt. Ein Informationstermin zum Seminar (Modalitäten, Anwesenheit vor Ort, etc.) findet vor dem Ende der Seminarwahl am Montag, den 04. April, 17.30 Uhr online per Zoom statt.

Bitte registrieren Sie sich für dieses Meeting unter folgendem Link:

https://tu-darmstadt.zoom.us/meeting/register/tZMucOqpqj4iEtPLWqYxCP88hZHE78EHRONX

Römische Bogenmonumente

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 25

Ort und Zeit: Montags, 18:00 – 19:30 Uhr, + ein weiterer Blocktermin

Einführungsveranstaltung: Montag, 11. April 2022, 18:00 Uhr, Raum 110

Im Seminar werden Anfänge, Entwicklung und Bedeutung der römischen Bogenmonumente diskutiert. Die Bauform hat neben ihrer konstruktiven Funktion vor allem in Form der Ehren- bzw. Triumphbögen einen Symbolgehalt, welcher der Demonstration persönlicher und staatlicher Macht gedient hat.

Neben Ingenieurswerken wie Kanälen, Brücken oder Substruktionen werden vor allem einzelne Triumphbögen in den Blick genommen, angefangen vom Trajansbogen in Benevent über die weltberühmten stadtrömischen Ehrenbögen bis hin zu den faszinierenden Bögen der Gallia Narbonensis. Dabei stehen Themen im Fokus, wie Typologie, Konstruktion, Bautechnik, Material, Fassadengliederung, Bildthemen oder Aufstellungskontexte der Bogenmonumente.

Zusätzlich zu den regulären Terminen vom 25.04. bis 13.06. gibt es einen Blocktermin am Mo 18.07.22.

Änderung

Das erste Treffen wird auf Montag den 25.04.2022.

Uhrzeit: 18:00 – 19:30 Uhr

Ort: Zoom. Link wird noch bekannt gegeben.

Typologie als Methode

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 25

Ort und Zeit: Blockveranstaltung, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben

Einführungsveranstaltung: Montag, 11. April 2022, 16:30, Raum 110

In der Architektur hat die Typologie nahezu „religiösen“ Charakter. Fast jeder Entwurf orientiert sich an Bautypen oder hat zum Ziel einen neuen Typus zu entwickeln. Um einen Typus erfolgreich zu erarbeiten, sind Kenntnisse über die typologischen Prinzipien unabdingbar.

Das Seminar wird in die Methode der Typologie einführen, um die Studierenden in die Lage zu versetzen, die Prinzipien der Typenbildung nachvollziehen zu können, Grundideen von Typen zu erkennen und Kriterien zu erarbeiten, mit denen sich neue Typen bilden lassen.

ÄNDERUNG

Das erste Treffen wird auf Mittwoch, den 20.4.2022, verschoben.

Uhrzeit: Beginn 18:00 Uhr.

Ort: Zoom. Link wird noch bekannt gegeben.

Vorlesung Fachmodul A: Licht und Schatten

Modul 15-02-6421

Vorlesung Fachmodul A

CP: 2

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang, Prof. Dr. Anna-Maria Meister, Prof. Dr. Lisa Horstmann, Dr.-Ing. Clemens Brünenberg, Dr. Meinrad von Engelberg, Dr. Frederike Lausch

Ort und Zeit: dienstags, 11:40 – 13:20 Uhr, Hörsaal 93

1. Treffen: Dienstag, 03. Mai, 11:40, Hörsaal 93

Licht ist eine elektromagnetische Strahlung. Es ist Lebensgrundlage und Voraussetzung zur visuellen Wahrnehmung unserer Welt. Durch Licht wird Zeit- lichkeit und damit Verhalten strukturiert. In der Archi- tektur ermöglicht der gezielte Einsatz von Licht und Schatten die Orientierung im Raum, passende Belichtung und Verschattung sind Grundbedingungen für Raumgestaltung, Farbgebung wäre ohne Licht nicht möglich. Licht und Schatten steuern die Sinnes- eindrücke und erzeugen Atmosphäre. Deshalb werden diese Phänomene auch gezielt für bestimmte prak- tische, rituelle, symbolische oder politische Zwecke eingesetzt wie auch als Medien (und Metaphern) zur Manipulation von Räumen und Massen.

In der Vorlesungsreihe werden sechs Positionen zur Bedeutung von Licht und Schatten in der Architektur- und Kunstgeschichte diachron vorgestellt und diskutiert. Anschließend bearbeiten die Studierenden eine Aufgabe mit Blick auf die vorgestellten Positionen schriftlich in Text-Bild-Form.

Sin-City? Atmosphäre und Sinneserfahrung in der antiken Stadt

Modul 15-02-6441

Fachmodul A oder Wahlfach

CP: 3

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Ort und Zeit: Blockveranstaltung, Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben

1. Treffen: Dienstag, 12.April 2022, 13:30 Uhr, L3 / 01 52

Bei der Analyse antiker Städte werden Bauformen, Strukturen und Nutzungen untersucht, um Typologie, Sozialstruktur oder Funktionen zu rekonstruieren. Doch Stadt ist mehr. Jeder von Ihnen hat beim Besuch einer Stadt schon die Erfahrung gemacht, sich wohl oder unwohl zu fühlen. Woran liegt das? Sinnliche Erfahrungen wie Sehen, Hören oder Bewegen beeinflussen unsere Wahrnehmung einer Stadt. Diese Sinne sind das Medium zwischen unserer Wahrnehmung und der gebauten Umwelt. Sinne sind Ankerpunkte, reagieren auf die räumliche Gestaltung und Struktur, auf Farbigkeit und Platzierungen. Die gebaute Umwelt evoziert sinnlich-emotional unterschiedliche Räume. Was löst die Emotionen aus, welche Atmosphären wurden wie in der antiken Stadt geschaffen? Diesen Fragen werden wir ausgehend von Konzepten zu Atmosphären und Sinnwelten in diesem Seminar verfolgen.

Änderung

Das erste Treffen wird auf Dienstag, den 19.04.2022, verschoben.

Uhrzeit: 13:30 – 15:00 Uhr

Ort: L3 / 01 52 (Fachbereichssaal)

Colonial Style – Wie griechisch ist die Architektur des antiken Siziliens

Modul 15-02-6442

Fachmodul A oder Wahlfach

CP: 3

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 20

Ort und Zeit: Blockveranstaltung, Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben

1. Treffen: Dienstag, 12. April 2022, 16:00 Uhr, L3 / 01 52

Seit dem 8.Jh. v.Chr. gründeten die Griechen im Mittelmeer und am Schwarzen Meer Kolonien, wo sie ihre Erfahrungen im Aufbau der neuen Städte eingebracht hatten. In den Kolonieregionen lebten aber bereits Menschen, die ihr eigenes Know-how besaßen. Aus beider Erfahrungswissen entwickelten sich Städte. Die Forschung hat die Architektur der Koloniestädte lange aus griechischer Sicht untersucht und alle Neuerungen als griechisch beeinflusst gedeutet. Dieser Forschungsansatz basiert auf kolonialen Vorstellungen, die seit dem 19.Jh. entwickelt wurden. Angeregt durch die Diskussionen der postcolonial studies beginnt sich die Sichtweise zu wenden und die indigenen Einflüsse auf die ‘koloniale’ Architektur in den Fokus zu nehmen. Dieser Perspektivenwechsel soll theoretisch nachvollzogen und auf Beispiele aus Sizilien und Griechenland angewendet werden.

Änderung

Das erste Treffen wird auf Dienstag, den 19.04.2022, verschoben.

Uhrzeit: 16:00 – 17:30 Uhr

Ort: L3 / 01 52

Griechische Bestattungsformen – Der Umgang mit dem Tod

Modul 15-02-6443

Fachmodul A oder Wahlfach

CP: 3

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Maximale Teilnehmer*innenzahl: 25

Ort und Zeit: dienstags, 09:00 – 10:30 Uhr + ein weiterer Blocktermin

1. Treffen: Dienstag, 19. April 2022, 09:00 Uhr, Zoom (Link wird noch bekannt gegeben)

Thema des Seminars sind griechische Bestattungsformen von der Bronzezeit bis in den Hellenismus. Das Phänomen des Todes und die damit verbundenen Rituale und Praktiken waren wichtige Bestandteile des griechischen Lebens, weswegen verschiedene Traditionen und soziale Normen untersucht werden, die mit dem Tod verbunden waren, einschließlich Bestattungszeremonien, Körperbestattungen, Feuerbestattungen, Trauer, Opfergaben und Gedenken an die Toten.

Anhand ausgewählter Beispiele unterschiedlicher Bestattungsformen, wie Gräber, Grabreliefs, Mausoleen, Sarkophage, Urnen usw. aus unterschiedlichen Zeiträumen und Regionen erarbeiten wir uns einen exemplarischen Überblick über Typologie und Entwicklungsgeschichte dieser Gattungen.

Zusätzlich zu den regulären Terminen vom 19.04. bis 15.06. gibt es einen Blocktermin am Mi 27.07.22.

Änderung

Das erste Treffen wird auf Dienstag, den 19.04.2022, verschoben.

Uhrzeit: 09:00 – 10:30 Uhr

Ort: Zoom. Link wird noch bekannt gegeben.

WINTERSEMESTER 2021/22

Lehrformate im Wintersemester

Alle Lehrveranstaltungen des Fachgebiets Klassische Archäologie finden auch im Wintersemester 2021/22 noch online statt! Über die Plattformen, Programme und Formate werden die Teilnehmer*innen rechtzeitig informiert.

Basiskurs Architekturgeschichte

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang, Prof. Dr. Anna-Maria Meister, Dr. Meinrad von Engelberg, Dr. Frederike Lausch, Dr.-Ing. Helge Svenshon, Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Ort und Zeit: dienstags, 09.00 – 11.00

Einführungsveranstaltung: Dienstag, 19.10.2021, 09:00 Uhr, online

Das einsemestrige Modul zur Einführung in die (als westlich-europäisch kanonisierte) Architekturgeschichte gibt anhand ausgewählter Beispielbauten einen ersten Einblick in die Stil- und Epochengeschichte sowie unterschiedliche Bautypen und Bauaufgaben von der Antike bis in die Gegenwart. Im Zentrum steht die eigenständige Erarbeitung eines Kurzreferats, in dem das vorgestellte Bauwerk beschrieben und mithilfe von Vergleichsbauten in den Kontext der europäischen Architekturgeschichte eingeordnet wird. Neben einem Grundwortschatz architekturhistorischer Termini sowie deren Anwendung werden dabei die Recherche von themenspezifischer Literatur und der wissenschaftliche Umgang mit Informationen eingeübt. In einer Prüfung am Semesterende werden die im Kurs erarbeiteten Kenntnisse überprüft.

Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben im Architekturstudium

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Ort und Zeit: online

Einführungsveranstaltung: Montag, 08.11.2021, online

Wesentlicher Bestandteil eines universitären Architekturstudiums ist das Verfassen von wissenschaftlichen Hausarbeiten. Um das hierfür notwendige Handwerk zu erlernen, wird erneut eine Hörsaalübung angeboten. An insgesamt 6 Terminen werden die Schwerpunkte „Recherchieren“, „Literatur bewerten“, „Argumentieren“, „Zitieren“ und „Schreiben“ behandeln. Die Termine werden in der Einführungsveranstaltung am 08.11.2021 bekannt gegeben! Das Bestehen der Übung wird als „Übung im wissenschaftlichen Arbeiten“ angerechnet, das die Pflichtübung im 3. Fachsemester im Rahmen der Epochenseminare der FG A darstellt.

Digitale Bauaufname

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende:Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Ort und Zeit: 16:30-18 Uhr

Einführungsveranstaltung: Montag, 18.10.2021, 16:30 Uhr, online

In bauhistorischen Untersuchungen steht das Bauwerk selbst als primäre und wichtigste Quelle im Zentrum, die Aufnahme des Bauwerks bildet die Grundlage zu dessen Erforschung. Mit der Etablierung digitaler Aufnahmemethoden nähert sich die bauhistorische Forschung als Disziplin einer dreidimensionalen, modellbasierten Dokumentation an. Die dadurch entstehenden Modelle sind Basis für weitere Forschungen, Rekonstruktionen und Visualisierungen.

Grundlegende Methoden der digitalen Bauaufnahme sind ebenso Seminarinhalt wie deren Bearbeitung zu fertigen, digitalen Bestandsmodellen. Es wird in Techniken und Programme sowie die Bauforschung eingeführt, wobei der Fokus auf den zwei vorherrschenden 3D-Aufnahmetechniken, SfM und Laserscanning, liegen wird. Das Seminar findet überwiegend online statt – freiwillige Exkursionstermine zu Teilen der Aufnahmeobjekte sind je nach Situation und Lage optional.

Die Teilnehmer*innen werden über die Plattformen, Programme und Objekte informiert.

Living in the Past – Formen antiker Wohnkultur

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Dr. des. Julian Hollaender

Ort und Zeit: 15:30-17 Uhr, online

Einführungsveranstaltung: Montag, 15.11.2021, 15:30 Uhr, online

Im Zentrum der Lehrveranstaltung stehen Formen römischer und griechischer Wohnarchitektur. Ihr Spektrum ist groß und reicht von einfachsten Behausungen bis hin zu großen, luxuriös ausgestatteten Palästen.

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, anhand ausgewählter Beispiele (Olynth, Kassope, Orraon, Korinth, Solunt, Milet, Ostia, Pompeji, Rom, Marzabotto etc.) einen Überblick über die Wohnarchitektur, Ausstattung, Funktionen und Aktivitäten von der griechischen Archaik bis in die römische Kaiserzeit zu erhalten. Aber auch Aspekte zu Stadtplanung, Konstruktion, Baumaterial, Typen und Entwicklung kommen nicht zu kurz. Da die Wohnformen ebenso einen unmittelbaren Zugang zur Lebensweise verschiedener gesellschaftlicher Gruppen aufzeigen, setzen wir uns ebenso mit den Bewohnern und den Objekten ihres Alltags auseinander.

Die Teilnehmer*innen werden über die Plattformen, Programme und Objekte informiert.

Digitale Museumskonzepte am Beispiel archäologischer Museen

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Ort und Zeit: Montag 18:00 bis 19:30 (online) und Museums Exkursionen vor Ort (Termine werden noch bekannt gegeben),

Einführungsveranstaltung: Montag, 22.11.2021, 18:00 bis 19:30 Uhr

Archäologische Funde sprechen nicht für sich. Ohne kulturhistorischen Kontext schweben sie im luftleeren Raum. Ihre Kontextualisierung findet unter anderem im Museum statt. Was ein Museum ist und welche Aufgaben es leisten soll, gilt eigentlich als fest definiert (s. ICOM). Wie sich ein digitales oder virtuelles Museum davon abgrenzt und welche Chancen und Herausforderungen digitale Neuerungen mit sich bringen, stellt die ICOM jedoch seit einigen Jahren vor eine Diskussion um die Neudefinition des Begriffs „Museum“.

Was muss ein digitales Museum können? Kann es virtuelle Museen überhaupt geben, oder ist es immer mit dem „analogen“ Original verbunden? Mit solchen und anderen Fragen beschäftigen wir uns und analysieren bereits umgesetzte Projekte archäologischer Museen. Ziel ist es, uns einen Überblick über aktuelle Konzepte, Trends, Perspektiven oder auch Grenzen zu verschaffen, indem wir digitale Angebote testen, Interviews und Expertengespräche führen oder Exkursionen vor Ort im Museum durchführen (abhängig von der pandemischen Lage).

Die Teilnehmer*innen werden über die Plattformen, Programme und Objekte informiert.

Lehrformate im Wintersemester

Alle Lehrveranstaltungen des Fachgebiets Klassische Archäologie finden auch im Wintersemester 2021/22 noch online statt! Über die Plattformen, Programme und Formate werden die Teilnehmer*innen rechtzeitig informiert.

Storytelling: Römischer Odenwald

Modul 15-02-6441

Fachmodul A oder Wahlfach

CP: 3

Lehrende: Prof. Dr. Franziska Lang

Ort und Zeit: online

1. Treffen: Dienstag, 19.10.2021, online

Wissenschaft ist in den letzten Monaten stärker in die Öffentlichkeit getreten. Es hat sich gezeigt, dass die Vermittlung komplizierte Sachverhalte für die breite Öffentlichkeit durchaus eine Herausforderung dar- stellt. Die Schwierigkeit besteht darin, wissen- schaftlich generierte Fakten in ihrer Komplexität zu reduzieren und auszubalancieren, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Archäologie und Architektur sind Disziplinen, deren Grundlage Objekte sind, die durch Bilder und Erzählungen medial gut vermittelt werden können. In diesem Seminar soll anhand vergangener Hinterlassen- schaften im Odenwald geübt werden, wie man historisches Wissen allgemein verständlich vermitteln kann und spannend aufbereitet, um Interesse zu wecken. Digitale Medien sind geeignet, um wissenschaftliche Inhalte populär-wissenschaftlich etwa als story telling zu vermitteln.

Fachgebietsausstellung 2022: Seminar Storytelling: Römischer Odenwald

Zugriffsgeschützter Absatz: Melden Sie sich an, um diesen Absatz zu sehen.

Zugriffsgeschützter Absatz: Melden Sie sich an, um diesen Absatz zu sehen.

SOMMERSEMESTER 2021

Digitale Bauaufname

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende:Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Ort und Zeit: 16:30-18 Uhr

Einführungsveranstaltung: Montag, 12.04.2021, 16:30 Uhr, online

In bauhistorischen Untersuchungen steht das Bauwerk selbst als primäre und wichtigste Quelle im Zentrum, die Aufnahme des Bauwerks bildet die Grundlage zu dessen Erforschung. Mit der Etablierung digitaler Aufnahmemethoden nähert sich die bauhistorische Forschung als Disziplin einer dreidimensionalen, modellbasierten Dokumentation an. Die dadurch entstehenden Modelle sind Basis für weitere Forschungen, Rekonstruktionen und Visualisierungen.

Grundlegende Methoden der digitalen Bauaufnahme sind ebenso Seminarinhalt wie deren Bearbeitung zu fertigen, digitalen Bestandsmodellen. Es wird in Techniken und Programme sowie die Bauforschung eingeführt. Das gesamte Seminar findet online statt mit Liveveranstaltungen, Übungen und Rücksprachen.

Die Teilnehmer*innen werden über die Plattformen, Programme und Objekte informiert.

Skulptur und Architektur – Bauplastik der archaischen und klassischen Zeit

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Jane Kreiser, M.A.

Ort und Zeit: 15:30-17 Uhr

Einführungsveranstaltung: Montag, 12.04.2021, 15:30 Uhr, online

Seit der Monumentalisierung von Architektur und Skulptur im 7.Jh. v. Chr. ist die griechische Sakralarchitektur mit einer figürlichen Skulpturenausstattung verbunden. Diese sogenannte Bauplastikwird vor allem in den Gebälk- und Giebelzonen der Tempel dazu verwendet, um mythologische Bildprogramme darzustellen.

Die Lehrveranstaltung hat zum Ziel sowohl die Baudekorationenexemplarisch ausgewählter Bauten sorgfältig zu beschreiben, als auch die Entwicklung der Bildhauerkunst von der früharchaischen Zeit bis in die Klassik nachzuvollziehen. Dabei wird die Bauplastikim Hinblick auf ihre stilistischen, typologischen und ikonographischen Eigenschaften untersucht sowie die Formensprache ihrer jeweiligen Entstehungszeit herausgearbeitet. Im Fokus steht vor allem das Verhältnis von Architektur und Skulptur, z.B. in der Art, wie die bildliche Erzählung an den Bau angepasst wird, wie sich die Entwicklung der bildlichen Erzählstruktur im Laufe der Zeit ändert oder welche Werkprozesseuns Aufschluss über die Arbeit am Bau geben.

Die Teilnehmer*innen werden über die Plattformen, Programme und Objekte informiert.

Denkmalpflege. Theorie und Praxis

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Dr.-Ing. Judith Ley

Ort und Zeit: Freitag, 14:00-15:30 Uhr

Einführungsveranstaltung: Montag, 16.04.2021, 14:00 Uhr, online

Baudenkmale sind Zeugnisse des menschlichen Schaffens und Teil unserer kulturellen Identität. Sie gilt es im öffentlichen Interesse zu schützen und zu erhalten. Sowohl der Erhalt der historischen Bausubstanz als auch das Planen und Bauen im historischen Kontext sind eine besondere Herausforderung für Architekt*innen.

Im Kurs werden einerseits die geschichtliche Entwicklung der Denkmalidee sowie die Begrifflichkeiten, die Dokumentationsmethoden, die Gesetzgebung und die beteiligten Institutionen der Denkmalpflege erläutert. Andererseits werden Instandsetzungsmaßnahmen und Planungen im Bestand anhand von praktischen Beispielen vorgestellt.

Die Blockveranstaltung setzt sich aus informativen Vorlesungen und diskursiv Rollenspielen zusammen. Sie wird begleitet von einer Übung zur Analyse und zum baulichen Umgang mit einem selbst zu wählenden Baudenkmal, deren schriftliche Ausarbeitung als Hausarbeit abgegeben wird.

Herstellung und Funktion antiker Tongefäße

Modul 332

CP: 2+1

Lehrende: Georg Pantelidis, M.A.

Ort und Zeit: Mon, 17.00 – 18.30

Einführungsveranstaltung: Montag, 19.04.2021, 17:00 Uhr, online

Aufgrund ihrer massenhaften Verwendung und ihres beständigen Materials stellt Gefäßkeramik auf nahezu allen archäologischen Forschungsprojekten die mengenmäßig größte und signifikanteste Fundkategorie dar, weswegen ihre Auswertung für die Interpretation antiker Fundkontexte von hoher Bedeutung ist.